よくある質問

センター全体

本所(静岡)の周辺に自転車や原付を置ける駐輪場はありますか?

市営の森下町駐輪場をご利用ください。利用料金は利用券の控えをお持ちいただければお支払します。

建築確認の手数料に係る消費税の区分は、課税・非課税・免税・対象外のどれが適用されるのでしょうか?

建築確認の手数料は非課税となります。(消費税方第6条、消費税法別表第1)

適合証明(フラット35)に係る手数料の消費税は内税、外税どちらですか?

適合証明(フラット35)に係る手数料の消費税は内税となります。手数料表には税抜金額も表示しています。

手数料の支払い方法は?

受付の際、窓口にて現金又はコンビニ払いでお支払いいただきます。

また、別途覚書の締結をしていただいたお客様は、月締め※でのお支払いがご利用いただけます。

※1ヶ月の取引によって生じた代金を、月末等で締めて翌月の定めた日(支払日)に纏めて支払う方法です。

月締めについて詳しくはこちらをクリックしてください。

コンビニ払いしましたが領収書を発行してほしい。

コンビニの領収控えが領収書の代わりになりますので発行はできません。

NICE WEB 申請システム

利用申込み後、すぐにシステムを利用できますか?

利用申込み後、すぐにはご利用いただけません。

まちセンの担当者より、利用に関するヒアリングとシステムの説明のご連絡をいたします。

上記のご連絡後、システムのログインIDを発行いたします。

まちセンからのご連絡まで3営業日程度かかる場合がありますので、ご了承ください。

NICE WEBのマニュアルはどこにありますか?

NICE WEBログイン後のページに掲載されています。(※ログインID取得者のみ閲覧いただけます。)

■各種設定マニュアル

*操作マニュアル(共通事項編)

┣ パスワードの再設定

┣ パートナー管理

┣ 物件の共有

┣ NICE WEB申請システム画面構成

┣ 物件の作成

┣ 申請情報(署名方法、申請先、支払方法、請求先、受取方法ほか)の設定

┗ 申請書副本の取扱いと、製本サービスほか

■申請種別ごとの操作マニュアル

操作マニュアル(建築基準法・適合証明編)

操作マニュアル(建築基準法・入力編)

操作マニュアル(適合証明・入力編)

操作マニュアル(性能評価編)

操作マニュアル(他業務編(省エネ適合判定))

操作マニュアル(他業務編(省エネ適判除く))

NICE WEB申請システムを利用すると何ができますか?

「NICE WEB申請システム」は、自宅や会社からインターネットを利用して確認等の申請ができるシステムです。

- 24時間365日、いつでも申請いただけます。

- 「NICEシステム」にてご申請いただきますと、データが蓄積されて次回以降の申請にもご利用いただけます。

- パートナー管理機能: 登録したパートナー(関係者)間で物件ごとに情報共有ができます。

■詳細は、NICE WEBご案内ページ「NICEはじめての方はこちら」をご覧ください。

利用申込時、メールアドレスを間違えた場合どうしたらよいか

| 企画・営業部(054-202-5540)までご連絡ください。 |

NICE利用申込み時にパスワードがうまく登録できず申込みができません。

ご利用のお申込み時の入力内容について、確認修正事項がある場合は上部に説明が記載されます。

パスワードについては、英数の混在で8~16文字で設定してください。 例:1234abcd

パスワードをお忘れの場合

NICEログイン画面にあります "パスワードをお忘れの方はこちら" より再設定が行えます。

※ログインIDと登録メールアドレスが必要です。

不明な場合は、企画・営業部(054-202-5540)までご連絡ください。

ログインIDをお忘れの場合

| 企画・営業部(054-202-5540)までご連絡ください。 |

操作方法がわかる動画はありますか?

以下のページに、簡易な操作動画を掲載しております。

※まちセンへの申請に特化した内容のオリジナル動画です。他機関で同システムを利用される場合、内容が異なりますのでご注意ください。

■掲載ページ

NICEWEB申請システムの説明動画

■掲載動画

・NICEWEB申請システム 導入編

・共通事項編

・建築基準法 申請手順

・長期優良住宅等 申請手順

・パートナー登録の手順

・よくある質問 など

【お願い】

今後、未掲載申請種別やよくあるお問い合わせを追加・更新をすすめていきますので、”チャンネル登録”をお願い致します。

「他の方が編集中です..」で編集ができない場合

他の共有者が作業中の場合等に表示されます。共有者等に作業中であるかの確認をしてください。

パートナー登録・物件の共有のやり方を教えてほしい 【ガイド動画あります】

パートナー登録の手順について、操作の説明動画をご用意しております。

こちらをご覧ください → 操作説明動画

ICBAの確認申請プログラム(申プロ)の読み込み方法がわかりません 【ガイド動画あります】

申プロの読み込み方法を動画で説明しています。

こちらをご覧ください。 → 操作説明動画

ファイル一覧にファイルを追加ができません。(申請書作成中等)

[編集開始]をクリックしてください。[追加]のボタンがクリック可能となります。

また、ファイル追加・削除後等の変更した際は、必ず[保存]ボタンをクリックして保存を行ってください。

[申請]ボタンがクリックできません。(申請時)

編集中の状態であることが考えられます。

[申請]の前に編集作業を行った場合は、[保存]をクリックして作業内容を確定してください。

[編集開始]ボタンがクリックでず編集ができません。(申請後)

申請後は編集に制限がかかりますので、当機関からの補正依頼連絡等をお待ちください。

お急ぎの場合は、申請先部門にご連絡ください。

なお、[申請取消]ボタンをクリックすると一旦申請を取消したこととなり、再度編集が可能となります。

この[申請取消]は当機関が申請を受信するまでの間、実行可能です。お急ぎの場合は、申請先部門にご連絡ください。

物件一覧画面から物件が消えた。 【対処動画あります】

削除処理をしていいない場合は、指定物件を非常時に設定していることが予想されます。

物件一覧画面の[物件検索]をクリックし、物件検索画面左下の[非表示物件のみ]にチェックを入れて[検索]をクリックします。

消えた物件が見つかったら、それを選択して[表示]をクリックしてください。[物件検索]-[非表示物件のみ]のチェックを外して[検索]をクリックすると消えた物件が復元します。

●対応の手順について、操作の説明動画をご用意しております。

こちらをご覧ください → 操作説明動画

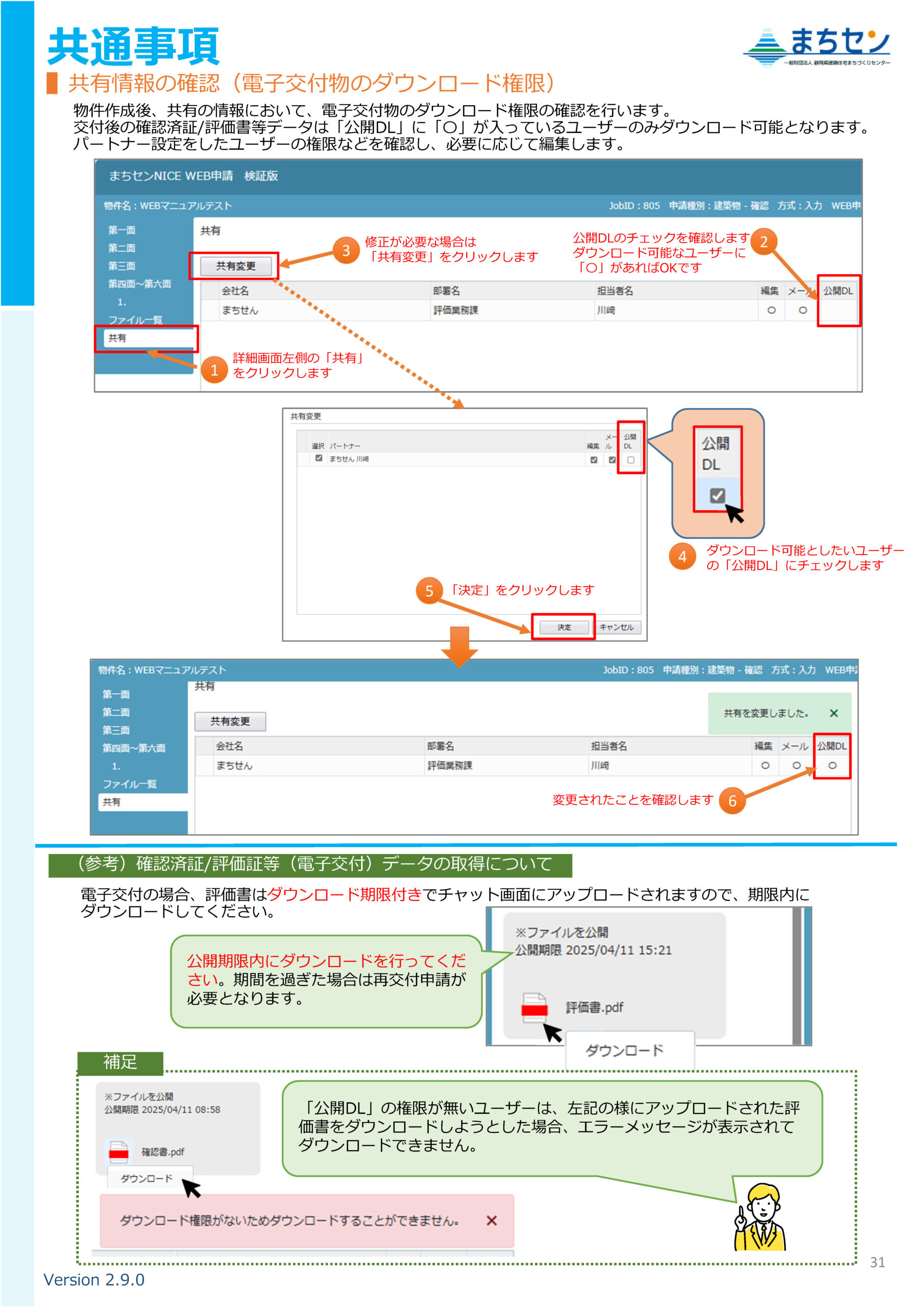

電子交付ファイルのダウンロードができません。(権限がない)

電子交付物のダウンロード権限が必要です。

物件申請内の”共有”をクリックし、「公開DL」項目に”〇”が設定されていないと思われます。

<対処方法>

[共有変更]のボタンをクリックして、「公開DL」項目に☑を入れて、[決定]をクリックして設定内容を確定して下さい。

「公開DL」項目に”〇”が設定されましたので、電子交付ファイルがダウンロード可能となります。

建築確認

確認申請や検査申請の受付時間は?

窓口対面業務時間は、平日の午前9時から午後4時までです。

受取可能な時間は、平日の午前9時から午後5時までです。

(午後0時より午後1時までは昼休みとさせていただいていますので、ご了承ください。)

審査の流れを教えて下さい。

基本的な流れを下記に示します。

(1)申請書類の審査(事前預り可能)

(2)訂正・差し替え

(3)受付

(4)消防同意

(5)追加説明

(6)確認済証の発行

確認申請の審査にかかる日数は?

小規模な建築物は、確認済証の即日交付を原則としています。

※各申請窓口までお問い合わせください。

申請図書に大臣認定書の写しは必要ですか?

センター保管書籍で認定内容が確認できる場合は、添付する必要はございませんが、確認できない場合には、添付が必要となります。

図面のサイズ・縮尺に指定はありますか?

審査に支障がない範囲であれば、特にサイズの指定はございません。

縮尺については、縮尺明示の上、なるべく一般的な縮尺でお願いします。

検 査

中間・完了検査申請時に、委任状の写しは必要ですか?

委任状は、基本的には申請ごとに建築基準法施行規則により必要とされています。ただし、確認申請時に検査の委任もされているのであれば、そのコピーの添付で構いません。

検査には決まった曜日などがあるのでしょうか?

月曜日から土曜日まで検査を実施しています。(日・祝日以外。年末年始、夏季休暇を除く。)

当センターでは検査の申請が提出された段階で、担当の検査員を決定してお知らせしています。その後お知らせした検査員より検査日の1営業日前までに電話で連絡がありますので、検査の日時を双方で決めることとなります。

できるだけご希望の日時での検査ができるよう努めています。

検査申請書はいつ出せばいいのか?

特定工事終了日または工事完了日から4日が経過する日までに提出する必要があります。

なお、検査申請は余裕をもって提出をお願いします。

検査前に計画変更が生じた場合の対応を知りたい。

審査担当が内容を確認させていただき、軽微な変更と扱うことができるか、記載事項変更届又は計画変更確認申請が必要となるかの判断を行います。詳しくは申請窓口へお問合せください。

検査済証交付後に建築主名等の変更はできるか?

検査済証交付後は変更できません。建築主名等の記載内容に変更が生じた場合は、必ず検査済証交付前までに記載事項変更届の提出をお願いします。

検査申請書の電子申請は可能か?

対応しております。詳しくは、「NICEはじめての方はこちら」をご覧ください。

構 造

表層改良(浅層混合処理工法)における適用範囲はありますか。

日本建築センター「建築物のための地盤改良の設計及び品質管理指針」より、地耐力30~100kN/㎡程度を必要とする小規模構造物が適用範囲と判断しています。

木造3階建に木質フレームを使用する場合の注意すべき事項を教えて下さい。

①使用できる木質フレーム

認定等がなされている工法又は第三者公的機関による木質フレームの面内せん断試験により短期基準耐力等が求められている工法を対象としています。

②計算に当っての注意事項は次の手順にて計算して下さい。なお、認定を取得された工法では、認定書に準じて下さい。

1) 試験結果より得られた短期基準耐力から換算壁倍率を求め、建物全体の許容応力度計算を行う。

2) 試験結果より得られた各部の回転剛性より長期及び水平時(上部架構からの応力も考慮)のフレーム解析を行う。

3) フレーム解析により求められた応力により部材検定を行う。

4)令46条第2項計算として位置づけされる為、構造耐力上主要な部位は告示1898号の基準に適合させる必要がある。

ex.集成材、等級材の製材で含水率の基準が定められたもの

③参考文献

1) 木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2008年度版)

第6章 試験方法と評価方法

2) 木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2001年度版)

4.4.6 モーメント抵抗接合による耐力要素

3) 枠組工法による木質複合建築物設計の手引(2004年度版)

木造建築物において、構造伏図にも耐力壁を明示した方がよいですか。

耐震壁と柱梁の位置関係は構造計画上、大切なポイントとなります(木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2008年度版)より:耐震壁は原則2次梁までの梁上に設ける)。よって、伏図にも明示して頂いた方が望ましく、また、設計者に推奨しています。

事前審査の段階では、計算書の提出部数は一部でもよいですか。

受付前の審査となるため一部で可能です。ただし、受付時に提出する際は、所定の部数をご用意ください。なお、一貫計算書は、事前に提出していただいたものと同じ出力日時のものをご用意ください。

法第86条の7の規定が適用される増改築の場合においては、構造設計一級建築士は関与不要、安全証明書の写しは確認申請に添付必要と考えて良いのでしょうか。

構造設計一級建築士による関与は不要です。ただし、「安全証明書」の写しの添付が必要です。

省エネ適合性判定

軽微変更該当証明申請書と軽微な変更説明書の違いを説明して下さい。

軽微変更には、ルートA(省エネ性能が向上する変更)、ルートB(省エネ性能が一定範囲低下する変更)、ルートC(ルートA又はルートBに該当せず、再計算により省エネ基準適合が明らかな変更)の3つの軽微変更の種類があります。

軽微変更該当証明申請書は、ルートCの場合に申請し、軽微変更該当証明書を交付します。

軽微な変更説明書は、完了検査申請書と同時に提出する書類です。

ルートAの場合は、(第一面)と(第二面)に記載します。ルートBは、(第一面)と(第三面)に記載します。ルートCは、(第一面)に軽微変更該当証明書を添付します。以上の違いがあります。

よろしくお願いします。

参考:

住宅性能評価

住宅かし保険

誰が、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)を行わなければならないのですか?

資力確保措置を行わなければならないのは、新築住宅の請負人または売主のうち、建設業法に基づく建設業の許可を受けた建設業者と、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業の免許を受けた宅地建物取引業者です。

なお、軽微な工事のみを行うため建設業許可が不要な業者は資力確保措置を行う必要はありませんが、任意で加入できる保険は用意されています。

下請の事業者は、資力確保措置は必要ですか?

発注者との関係では、元請の事業者が請負契約全体に関して瑕疵担保責任を負っていますので、下請の事業者が資力確保措置を行う必要はありません。

建築工事業や大工工事業以外の専門工事業の建設業者は、資力確保措置は必要ですか?

建築工事業や大工工事業以外の業種の許可を受けた建設業者であっても、新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分を施工する場合には、資力確保措置を行う必要があります。

発注者や買主が宅地建物取引業者の場合、義務付けの対象とはならないと聞いたのですが?

新築住宅の発注者や買主が免許を受けた宅地建物取引業者である場合には、資力確保措置の義務付けの対象とはなりません。

こうした新築住宅については、保険加入の義務はなく、また、保証金の供託にあたっては供託金を算定する戸数から除外することとなります。

「新築住宅」とは?

「新築住宅」とは、新たに建設された「住宅」であって、建設工事の完了から1 年以内で、かつ、人が住んだことのないものを言います。したがって、この新築住宅に該当しない中古住宅が売買の対象である場合には、資力確保措置の義務付けの対象とはなりません。

また、「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋または家屋の部分をいい、例えば事務所と住居などが混在した併用住宅についても、住居部分のみならず、併用住宅全体の共用部分が「住宅」に該当することとなります。

賃貸住宅も対象になるのですか?

「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいいますので、賃貸住宅も対象となります。この賃貸住宅には、民間賃貸住宅のみならず公営住宅や公務員宿舎なども含まれます。

ホテル、旅館等は住宅に該当しますか?

「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいいますので、ホテル、旅館等の「人を宿泊させる営業」のための施設は基本的に住宅には該当しません。

ただし、住宅として分譲した部屋を空いている時にホテルとして利用している場合には、住宅に該当することとなります。

老人福祉関連の施設は住宅に該当しますか?

老人福祉関連施設のうち、老人福祉法に基づき設置される特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等といった事業を行うための施設は、住宅には該当しません。他方で、グループホームやサービス付き高齢者向け住宅などは住宅に含まれます。

建築確認上の「増築」ですが、住宅瑕疵担保履行法上の「新築住宅」に該当することはありますか?

建築確認上の「増築」であっても、従来からの家屋から独立した住戸として建てられた住宅については、「新築住宅」に該当する場合があります。

建築基準法の確認申請では、住宅の割合が少ない併用住宅については住宅とされないことがありますが、瑕疵担保履行法の適用は?

併用住宅の中に「住宅」に該当する部分(共用部分を含む)が存在していれば、その部分についてはこの法律の対象となります。

対象となる瑕疵担保責任の範囲は?

住宅瑕疵担保履行法では、住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)において新築住宅について定められている

●構造耐力上主要な部分

●雨水の浸入を防止する部分

に関する10 年間の瑕疵担保責任を前提として、資力確保措置が義務付けられています。したがって、資力確保措置の対象となる瑕疵担保責任の範囲も住宅品質確保法で定められた「10年間の瑕疵担保責任」と同じものです。

共同請負や共同分譲など、複数の事業者が住宅供給に関わる場合、全ての事業者が資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)を行わなければならないのですか?

共同請負や共同分譲の場合も、それぞれの事業者が資力確保措置の義務付けの対象となります。

なお、保険の場合、このような共同請負や共同分譲、分離発注に参加した事業者が連名で加入できる保険が用意されています。

分離発注の場合も、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)の対象となるのですか?

分離発注の場合でも、住宅の構造耐力上主要な部分等に係る施工業者は住宅品質確保法の瑕疵担保責任の対象となっており、その事業者が建設業許可を有している場合には、資力確保措置を行う必要があります。

締結証明書が保険法人から送られてきたが、その後の手続きについて知りたい。

住宅瑕疵担保履行法では、2009年10月1日以降に新築住宅を引渡す建設業者又は宅地建物取引業者は年1回の基準日(毎年3月31日)から3週間以内(4月21日)に県土木事務所等への届出手続きが必要になります。

現場検査の予約はどのようにしたらよいですか?また、予約後に日程を変更する場合はどうしたらよいですか?

保険契約申込受理証又は現場検査員決定のお知らせに記載された検査員に直接連絡し日程調整をお願いします。

公共工事支援

支援の対象は、公共団体だけですか?

原則としては、公共団体が支援対象となりますが、それ以外でも支援が可能な場合がありますので、個別に御相談願います。

独立行政法人や学校法人などは支援してもらえませんか?

支援が可能な場合がありますので、個別に御相談願います。

工事への支援がなぜ必要なのですか?

工事の担当職員が技術者というのが理想ですが、建築やそれに関連した電気や機械の技術者がいなかったり、技術者が、工事以外の業務に就いていたり、技術者数が不足しているなど、様々な事情で設計や工事の監督や検査に技術者が関われない場合があります。

建築工事の計画から完成まで、発注者の立場で専門の技術者が関わらないで終わってしまうことで、発注者が建物に期待している性能や経済性が、適正に備わっているかの確認ができないことも考えられます。

設計や工事監理を民間の設計事務所に委託していますが、それでも支援は必要ですか?

設計事務所は、設計や工事監理の仕事を受注する立場となりますが、その設計や工事監理が適正に行われているか、特に設計時に発注者の期待する性能や経済性が適正かなどの専門的な確認が難しいことが考えられます。

工事監理を設計事務所へ委託した場合であっても、公共団体は、監督員として職員を置く必要があり、監督員の責務は職員が負うことになりますので、監督員への技術的な支援が必要です。

計画から完成まで、支援が可能な内容にはどのようなものがありますか?

建物の大まかな規模や構造などを設定して、概略な工事費用、設計・監理費用、地質調査費用などを算出して予算要求することになります。

(1)予算要求の資料作成、各費用算定の支援が可能です。

予算が成立したら、設計の発注です

(2)設計の発注方法は、プロポーザル、設計競技、総合評価、指名競争など様々な方法が取られ、技術力の評価や公平性、競争性など確保する努力が成されていますが、採用する方式のアドバイスや実務の支援、また、予定価格の算定が必要になりますが、その支援も可能です。

設計が始まると

(3)設計事務所との設計内容の打合せが必要になります。又、設計の審査や検査も必要となり、これへの支援も可能です。

(4)会計実地検査などの結果では、最終的に予定価格の基礎となる設計工事費を算定するのは、公共団体の職員となっており、その支援も財団法人としての立場であれば、可能と考えます。

設計が終わると工事の発注です

(5)工事の発注方式も、技術力の評価や公平性、競争性などを考慮して、総合評価、制限付一般競争など様々な入札方式が採用されています。採用する方式のアドバイスや実務の支援ができます。

工事が始まると

(6)現場での打合せ会議に出席し、材料、工法などの検討、工程の把握等発注者の立場で支援が可能です。工事監理の委託は、工事が正確に行われているか確認することを設計事務所へ委託するわけですが、発注者の立場は、完成後の使用方法や性能を基に工事を確認していくことになります。

検査の時期には

(7)工事の中間検査や完成検査を公共団体の検査員が行いますが、専門の技術者以外の職員が検査する場合、その検査補助が可能です。

予算要求から完成まで、一貫したものでないと支援はできませんか?

一貫して支援することが理想ですが、部分的な支援も可能ですので、ご相談ください。

例 : (1)設計の発注から設計の完了まで

(2)工事の主要工程での中間検査、完了検査時の検査補助のみ

(3)工事の監督員補助のみ

定期報告

定期報告の講習会はいつですか?

例年6〜7月に「定期報告業務講習会」を開催しています。

開催日程については、インフォメーションをご確認ください。

まちせんクラブについて

まちせんクラブとはどのようなものですか?

当センターをご利用いただくお客様に、建築に関する様々な情報の発信と各種サービスのご提供を目的とした個人会員制のサービスです。

入会金、年会費はかかりますか?

費用は一切かかりません。無料でご利用いただけます。

まちせんクラブに入るとどのようなサービスが受けられるのでしょうか?

実務に役立つ情報(建築関連法規の改正、都市計画条例、審査上の取り扱いポイントなど)を電子メールで迅速かつタイムリーにお送りいたします。

また、当センター主催の実務者向け講習会(無料)への優先的なご案内もございます。

まちせんクラブ会員の登録は、個人ですか?法人ですか?

まちせんクラブの会員は全て個人会員となります。

一事業所様あたりの登録人数に制限はございません。何名様でもご登録が可能です。

登録情報を変更したいです。どうすればよいですか?

WEB上に「登録情報変更」の専用フォームを設けています。以下のフォームをご利用ください。

【まちせんクラブ】会員情報の変更 こちら

その他

料金・手数料の支払い方法の「月締め支払い」について知りたい。

月締め支払いとは、1ヶ月分の申請手数料・料金を20日または月末日に締め、後払いで纏めてお支払い(銀行振込)いただく方法です。

ご申請いただいた業務の手数料を20日または末日を締日として請求書を発行いたします。支払日に纏めてお支払いください。

詳細は、「月締め支払申込」ページにて詳細をご覧ください。

ご不明な点は、企画・営業部(TEL:054-202-5540)までお問合せください。